子どもとともにつくる、遊び・活動~夏の準備・実践編~|第9回 こどもまんなか!放課後勉強会

2025.07.31

人材確保・育成放課後NPOアフタースクールでは、放課後に関わる方や子どもの居場所づくりにご興味のあるすべての方を対象として、オンラインにて放課後勉強会を開催しています。

第9回目となる今回は、これまで皆様からいただいた「子どもに合わせた遊びや活動づくりが難しい」「どんな風に子どもの声を拾ったり、子どもの主体性を引き出したりすればいいのか分からない」というお声に焦点をあて、「子どもとともにつくる、遊び・活動~夏の準備・実践編~」をテーマに、実践事例を交えながら考える機会となりました。

今回も各方面からご関心をお寄せいただき、全国各地から総勢1,700名以上の方々にお申し込みをいただきました!また、200か所以上でサテライトでのご視聴もいただき、子どもの居場所づくりに携わる皆様の関心の高さを実感しております。

▼第9回目のご案内情報はこちら

https://npoafterschool.org/archives/news/2025/05/45239/

■ オープニングトーク|子どもとともに夏の居場所をつくる上で大切にしたいこと

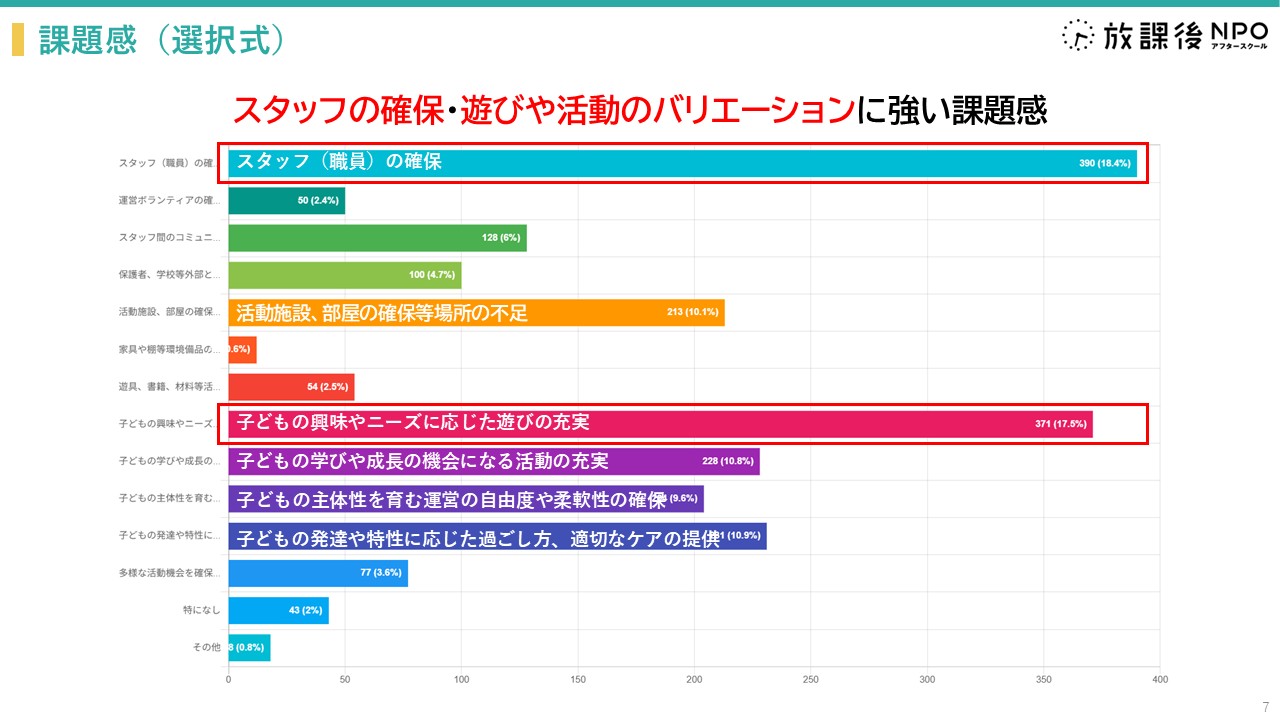

冒頭、司会から事前アンケートの結果を踏まえた、子どもたちの夏の居場所に関する課題感について共有いたしました。

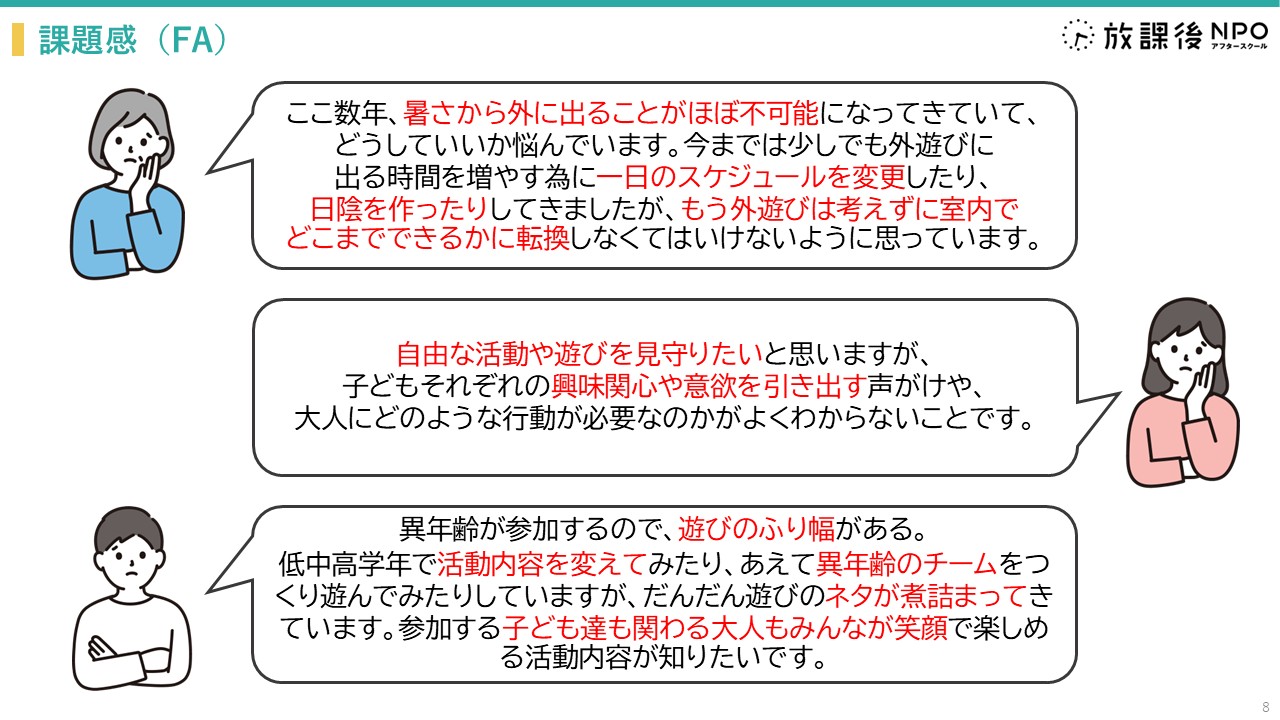

夏の長時間運営に必要なスタッフの確保が難しいことや、異学年の子どもたちへの対応・活動内容の組み立てが難しい等の理由から、「子どもの興味や主体性に応じた遊びや活動のバリエーションが不足している」といった課題感があることが見えてきました。

また、近年の猛暑により外遊びが「ほぼ不可能」と感じる現場が増えていて、「猛暑による外遊びの制限」や「暑さへの対応」といった課題が発生していることもお伝えしました。

続けて、当団体代表理事の平岩から、これらの夏の活動における課題に加え、夏休み期間の短縮や学童離れ、体験格差の拡大など、子どもたちを取り巻く環境も変化していることについて説明しました。

「スタッフの体力的・心理的負担」と、「子どもに楽しい体験をさせたい」という思いとの間で葛藤が生まれているという現状を踏まえ、「子どもとともに夏をつくる」という発想について紹介しました。

子どもに遊びや行事の企画を任せることで、主体性が育ち、大人の負担も軽くなります。

成功も失敗も、経験として共有しながら、子どもも大人も“楽々”な夏(「楽しい(子ども)× 楽になる(大人)」=「楽×楽=楽々な夏休み」)を一緒につくっていこうとお伝えしました。

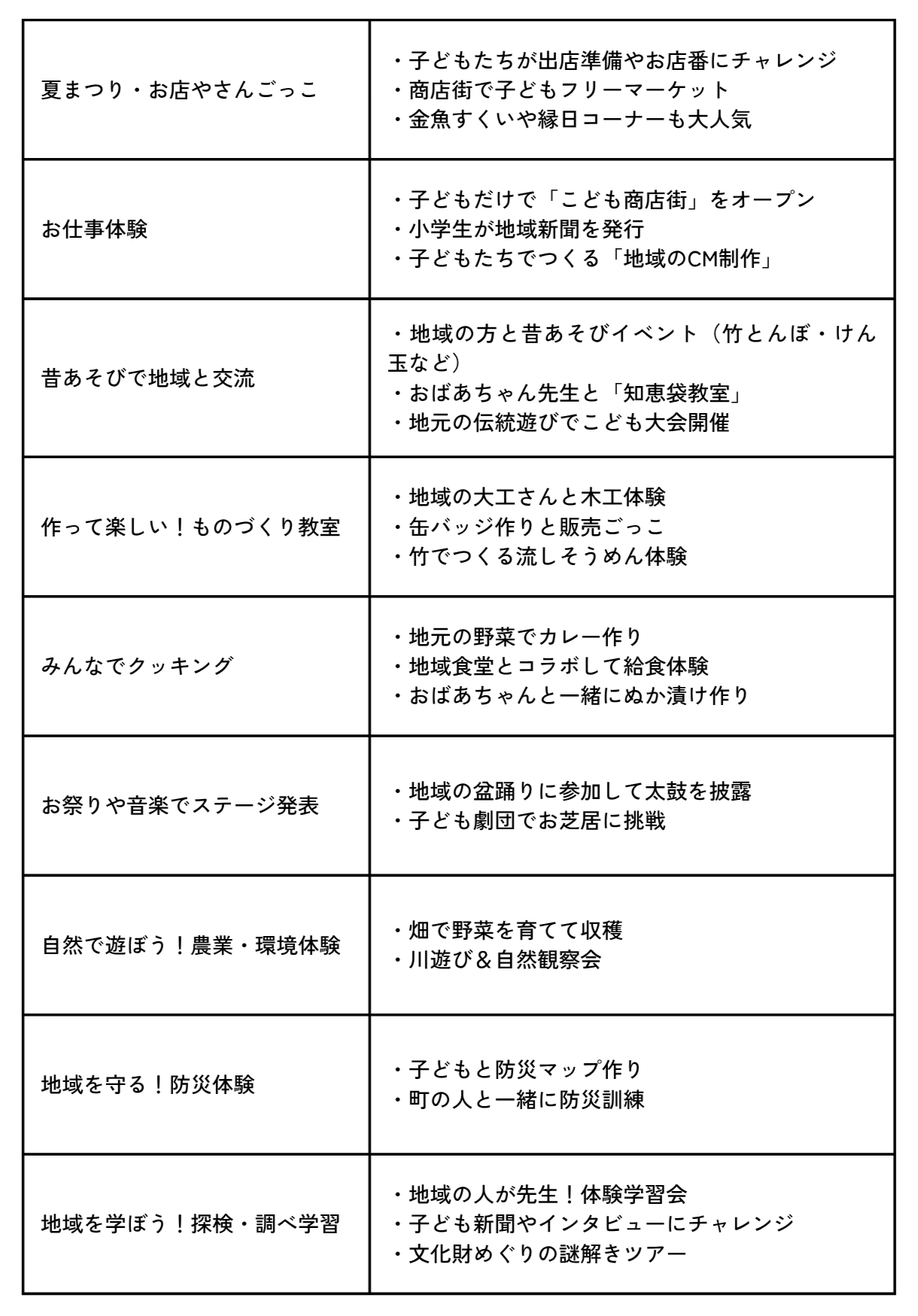

途中平岩から、参加者の方々に向けて「子どもとともにつくれそうなこと、『楽』で『楽しい』夏の企画がありますか?」と質問させていただいたところ、たくさんの素敵なアイディアをコメントでいただきました。

その中から一部紹介させていただきます。

■ 事例共有|子どもとともにつくる!「遊び・活動」実践事例共有&お悩み相談

事例1|遊びを豊かにする場づくり、関わり方

滋賀県甲賀市で放課後児童クラブを運営する「わくわくキッズ」は、大規模クラブから小規模クラブまで幅広く展開し、市内の8クラブ・23支援単位を受託する法人です。

事務局として後方支援を担う藤井さんから、「遊びが子どもたちの居場所づくりにおいて重要な役割を果たすこと」について、現場の事例をもとにお話しいただきました。

1.トラブル続きの現場からの気づき

かつては1部屋に60人以上の児童が集まり、トラブルや喧嘩が絶えない状況だった現場。研修や環境整備など様々な対策を講じる中で、「遊びに集中しているときはトラブルが起きにくい」という支援員の声がきっかけとなり、遊びの質に着目するようになりました。

2.工夫したこと:遊びを“引き出す”仕組みづくり

藤井さんは、支援員同士の情報交換を促進するため、主任・副主任による「遊びの発表会」を企画。クラブで流行っている遊びを持ち寄ることで、支援員が子どもと遊びながら関わる機会が増え、結果的に子どもたちが落ち着いて過ごすようになりました。

また、子どもたち自身が遊びを紹介する「子ども版遊び発表」も実施。テレビショッピング風の実演や名人紹介など、子どもたちの発想で遊びが広がっていきました。

さらに、クラブ内でのチャレンジ記録(けん玉500回など)を掲示することで、子どもたちの意欲や達成感を可視化。支援員の声かけも変化し、子どもとの関係性が深まりました。

3.遊びが居場所を育てる

夏休みの水遊びでは、ビニールプールの代わりに「水かけっこ」を導入。支援員のつぶやきから始まったこの取り組みは、子どもたちに大好評で、今では夏の定番に。

また、暑さ対策として朝の涼しい時間に外遊びを取り入れたり、ゴロゴロタイムを設けたりと、生活の流れを柔軟に見直す工夫も行われています。

室内遊びでは、風船バレーやピンポン玉落としなど、支援員と子どもが一緒に工夫しながら遊びを進化させています。市販のロケット遊びを傘袋で代用するなど、子どもたちのアイディアが遊びを広げる原動力になっています。

藤井さんの「うまくいかなくても、ピンチはチャンス」と力強いメッセージには共感の声が多く寄せられました。

クラブの規模に関係なく、子どもたちの声に耳を傾け、支援員が一緒に遊びを楽しむことで、居場所はより豊かになること、遊びを通じて子どもたちの主体性を引き出し、支援員との関係性も深められるということを藤井さんのお話から学ぶことができました。

参加後アンケートでいただいた、たくさんの感想コメントの中から一部を紹介させていただきます。

・時間がなかったり、低学年対象だったりして、指導者主体の活動が多かったが、今回の事例を聞いて、少しずつでも子どものやりたいことを引き出していきたいと思った。

・大人が全部背負うのではなく、子ども達と一緒に考え、楽しむ子ども達の意見を取り入れて遊ぶという考え方や活動スタイルに感銘をうけた。

事例2|夏休みに向けて!活動の企画と運営

子どもたちや、現場で従事するスタッフの声を大切にしながら「子ども主体の活動づくり」と「スタッフの負担を減らす工夫」に力を入れてきた当団体スタッフの松盛が、「夏休みの活動をどう乗り切るか」という悩みに対して、「活動の充実=スタッフの負担軽減」につながる4つのポイントを紹介しました。

1.子どもの声を取り入れた活動設計

夏休み前にリクエストBOXや掲示板、子ども会議を活用し、「やりたいこと」をできる限り反映。子ども自身が活動に主体的に関わることで、日々の過ごし方が前向きになります。

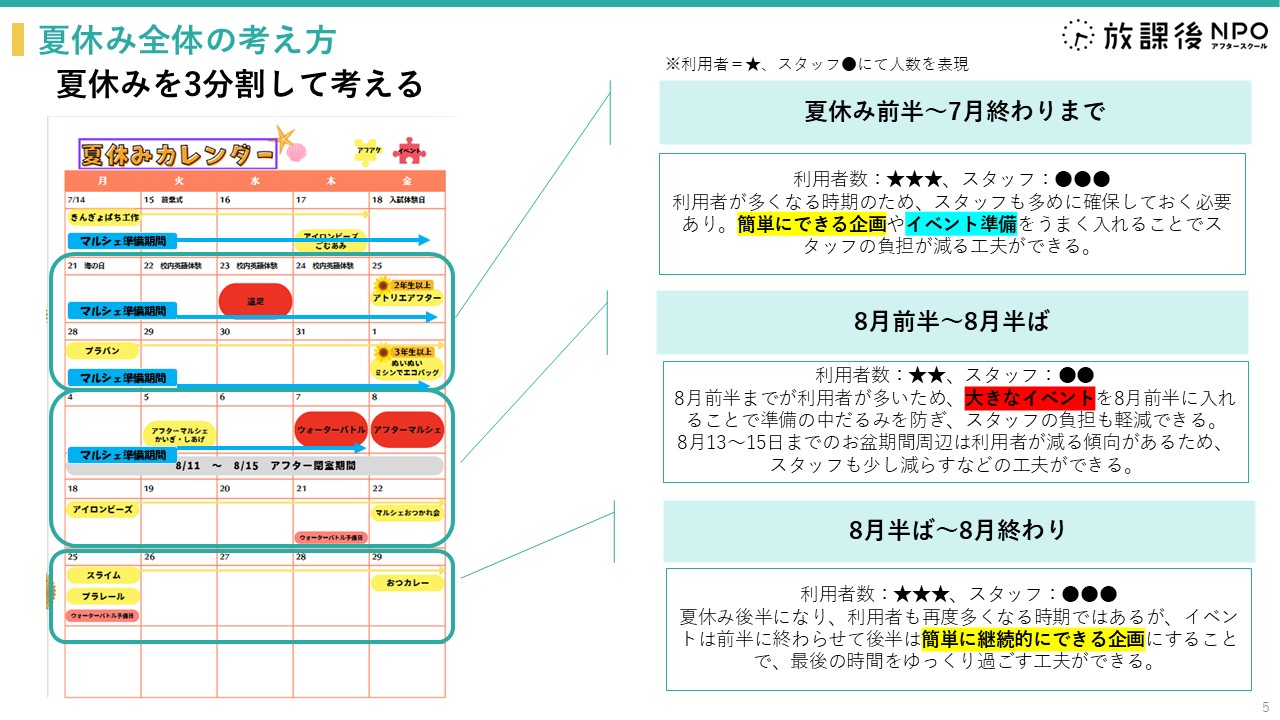

2.夏休み全体を3つの時期に分けて計画

•前半(7月後半まで):簡単な工作や準備期間

•中盤(8月前半):お盆前に大きめのイベントを実施

•後半(8月後半):スタッフの疲労も踏まえ、ゆったり過ごせる内容に

3.子どもと一緒につくるイベント運営

イベントに必要な材料や道具の事前準備、役割分担の明確化により、当日の運営負担を軽減でき、子どもたち自身が準備に関わることで、責任感も育まれ、スタッフのサポートも最小限に抑えることが可能です。

また、夏祭りやマルシェなどのイベントについて、事前の会議から準備・運営までを子どもたちが担う仕組みを紹介。3年生以上を中心に「任される経験」を通じて、主体性を育む工夫について説明しました。

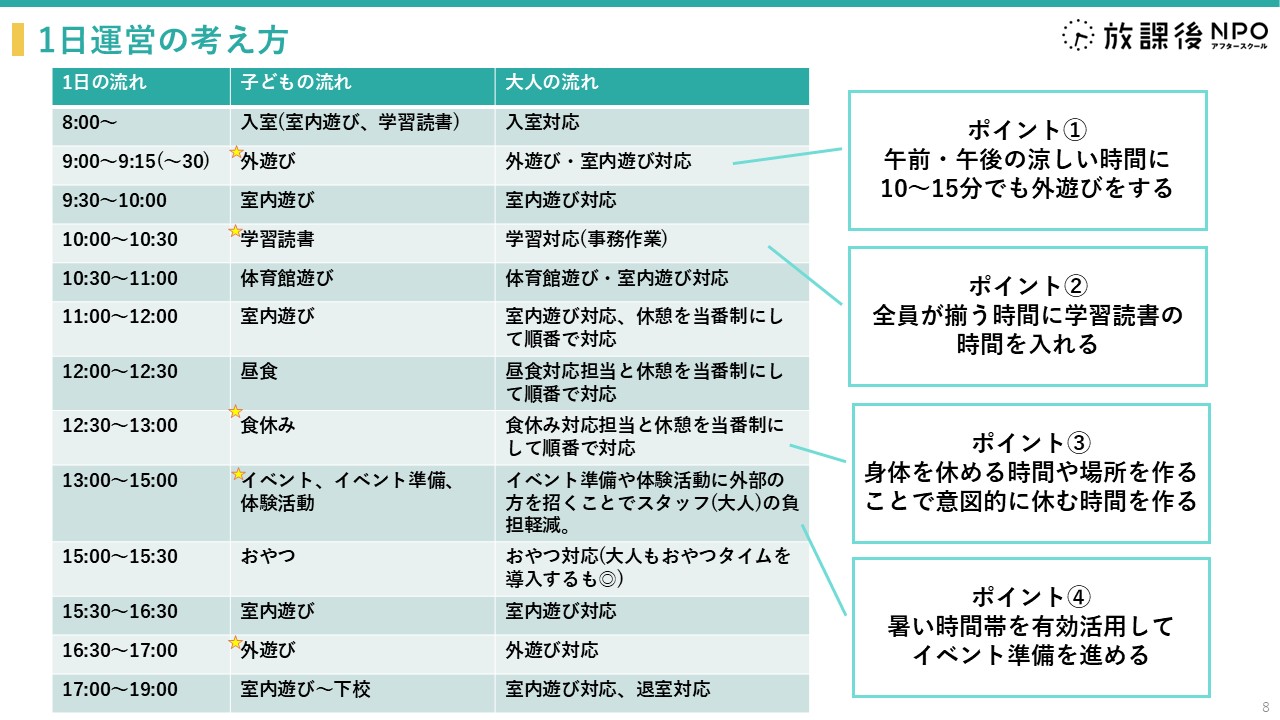

4.1日の運営設計とスタッフの負担軽減

「短時間の外遊び」「学習・読書」「休憩・リラックス」などを意図的に組み込む1日のスケジュール例を紹介。

特にスタッフの休憩時間確保にも触れ、「子どもにも大人にも無理のない夏」を目指す重要性を伝えました。

参加後アンケートでいただいた、たくさんの感想コメントの中から一部を紹介させていただきます。

・子どもたちの時間の使い方や、夏休みの計画の立て方のポイント等とても参考になった。

・お楽しみ会等、子どもたちの自主性を促す企画を考えるのに参考になった。

・夏休みに向かって実践できることや留意することが具体的に分かった。

事例3|お役立ち!夏を彩る子ども主体の遊び、活動アイデア・ツール紹介

埼玉県で活動する、特定非営利活動法人さいたまユースサポートネットは、「子ども第三の居場所」事業の一環として、あそぼっくすほりさき・児童育成支援拠点を運営しています。

週3回の開所で、1日あたりの利用者は約20名。子どもたちとじっくり関われる環境を活かし、2023年に実施した当団体の「放課後チャレンジプロジェクト」の一環で「子どもと一緒につくるお祭り企画」に初めて挑戦した時のことを、スタッフの森本さんからお話しいただきました。

1.実施する前:スタッフ主導から子ども主体へ

これまでのイベントは、スタッフが企画・準備し、子どもたちは「参加するだけ」というスタイルが主流でした。

しかし、「子どもたち自身が考え、つくり上げるイベントをやってみたい」という思いがあり、ちょうど子どもたちからも「お祭りをやりたい!」という声が上がっていたことから、今回の取り組みがスタートしました。

2.工夫したこと:完成度より「楽しさ」を重視

まずは「お祭りってどんなもの?」という問いかけから、子どもたちとアイディアを出し合うミーティングを重ねました。

かき氷や浴衣など夢のある提案も多く出ましたが、実現可能な範囲で内容を絞り込み、最終的に7つの出店(スーパーボールすくい、射的、ヨーヨー、輪投げ、消しゴムくじなど)を決定。

準備段階では、名札作りやルール決めなども子どもたちが担当。高学年がリーダーシップを発揮し、低学年も店番などで活躍しました。

スタッフは「完成度は5割でOK」「ルールが途中で変わっても大丈夫」という柔軟な姿勢で臨み、子どもたちの自由な発想と行動を尊重しました。

3.実施後の変化:子どもたちの可能性と関係性の広がり

当日は地域の方や保護者など約80名が来場し、会場は大盛況。子どもたちは自分たちで考えたルールを守りながら、主体的に運営に関わりました。

特に印象的だったのは、普段はあまり関わりのない子同士が協力し合う姿や、スタッフが気づかなかった子どもたちの一面が見えたこと。

イベント後には「来年もやりたい!」「次は紙飛行機大会や障害物レースをやりたい!」といった声が次々と上がり、子どもたちの中に「自分たちの声が届く」「やりたいことを実現できる」という実感が芽生えように感じました。

森本さんは、子どもたちが準備や運営に積極的に関わったことで、スタッフがすべてを担う必要がなくなり、精神的にも余裕を持って関わることができたとお話されました。

この取り組みは、子どもたちの主体性を育むだけでなく、スタッフにとっても「任せてみることの大切さ」を再認識する機会になったそうです。

参加後アンケートでいただいた、たくさんの感想コメントの中から一部を紹介させていただきます。

・日々子どもの可能性を感じているが、結構子どもに任せても良いのだと少し肩の荷が降りた。

・夏祭りを企画中で、完成度5割という言葉がとても刺さった。子どもたちの発言や考えをたくさん取り入れて子どもたちが楽しめる行事になったら良いと思った。

■ よくあるお悩みQ&A、質疑応答

参加者の皆様から頂いた様々な「お悩み・質問」の中から、勉強会で実際に取り上げた「改善のヒントとなる事例やアドバイス」を一部ご紹介いたします。

回答|藤井さん・大原さん・大辻さん(わくわくキッズ事務局・現場スタッフ)

•最初は「たっぷり使ってOK」とし、後から必要に応じて限度を設ける

(例:貼り方の工夫などを指導しながら支援員が関与)

•大量に使いたい場合は家庭と相談して持参してもらう

•寄付の活用も工夫の一つ

回答|松盛さん(放課後NPOアフタースクールスタッフ)

•自由な発想を引き出すために子どもと一緒に相談しながら進めることが大切

•大人が裏で支える体制も必要。完璧を求めず、「子どもクオリティ」「失敗してもOKのマインド」でトライ&エラーを大切にする

■ おわりに|子どもたちのエピソード

最後に、当団体代表理事の平岩から、事前アンケートでお寄せいただいた中から、子どもたちとともに過ごす夏の中で生まれた心温まるエピソードを3つご紹介させていただきました。

施設が手狭でも、笑顔で過ごす子どもたちの姿、自分で育てた野菜を苦手でも「おいしい」と言って食べたこと、あやとりを通じて成長し自信をつけたことなど、どれも子どもたちの主体性や変化が感じられる内容で、大人が全てを整えるのではなく、子どもと一緒に楽しみながら見守る姿勢が大切だと再認識させられるエピソードばかりでした。

参加後アンケートは270件以上の回答、満足度は99%と大変高い評価をいただきました。

たくさんいただいた感想コメントの中から一部紹介させていただきます。

・夏休みを乗り切る方法として、子ども自身の力を借りる、子どもの力を信じるということなのだと、事例を通して理解できた。

・参加者が多くて驚いた。公設も民間も問わず話せる場がある事が素晴らしいと感じた。

・自分の施設では難しいと諦めていた気持ちが、工夫次第で子どもたちとたのしく遊べそうなものありそうだと気づき、前向きな気持ちになれた

・「子どもは楽しく、大人は楽に」の言葉がとても響いた。これから3週間あまり、できるだけ入念に夏休みの準備を進め、始まったら子どもたちと一緒に楽しみたい。

今回の勉強会を通して、「他の拠点でも同じような悩みを持っていることがわかって、共感できる部分がたくさんあった」「夏休みに活用できそうな遊びのアイディアがたくさんあり、とても参考になった」等の嬉しいお声が多く寄せられました。

今後も全国各地の皆様とつながり、共に学びを深められる機会をつくっていきたいと思います。ご参加くださった皆様、本当にありがとうございました!

文・放課後NPOアフタースクールスタッフ/吉永

本研修は、日本財団様の助成により開催いたしました。

▼これまでに実施した勉強会のレポートはこちら!

第1回:https://npoafterschool.org/archives/blog/2022/07/36561/

第2回:https://npoafterschool.org/archives/blog/2022/12/38145/

第3回:https://npoafterschool.org/archives/blog/2023/03/39051/

第4回:https://npoafterschool.org/archives/blog/2023/07/39854/

第5回:https://npoafterschool.org/archives/blog/2023/12/40633/

第6回:https://npoafterschool.org/archives/blog/2024/03/41330/

第7回:https://npoafterschool.org/archives/blog/2024/12/43529/

第8回:https://npoafterschool.org/archives/blog/2025/02/44253/

【本件および研修会等のご依頼に関するお問い合わせ先】

特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 放課後勉強会事務局

Mail:benkyokai[at]npoafterschool.org

※[at]を@に変換してください。