放課後NPOアフタースクールは、2023年度から休眠預金活用事業としてREADYFOR(株)と共に資金分配団体(FDO)に採択いただき、全国の放課後関連事業者5団体ともに、『排除から包摂へ「インクルーシブな放課後創造事業」』を進めてまいりました。

このたびその中間報告として、様々な特性や事情に関わらず、すべての子どもたちが安心して居ることのできる「インクルーシブな放課後の居場所」をつくる活動における各運営現場等でも実行可能な環境整備や各種ノウハウについて、実践事例の共有や有識者とのディスカッションを通じて語り合うシンポジウムを開催いたしました。前編につづき、後編の様子をお届けします。

トークセッションPart1:行政と民間がともに進む放課後づくり

埼玉県戸田市の吉橋秀美さん(戸田市役所)と、一般社団法人merry attic代表の上田馨一さんが、READYFOR株式会社の松井俊祐さんをファシリテーターに迎え、行政と民間がどのように協働し、地域の放課後を支えてきたのかを語り合いました。

ここでは、その対話の要点と、当日交わされた学びのエッセンスをご紹介します。

登壇者紹介

吉橋 秀美(よしはし・ひでみ)

戸田市役所 こども健やか部 児童青少年課 放課後こども担当 副主幹。

上田 馨一(うえだ・かいち)

一般社団法人merry attic 代表理事。

音楽活動や障害福祉分野の経験を経て2016年に学童クラブ事業者としてmerry atticを設立。現在は学童保育、放課後子ども教室、ショートステイなど多様な居場所づくりを展開。「子育て社会を頼れる空気感で満たす」を理念に活動。

松井 俊祐(まつい・しゅんすけ)

READYFOR株式会社 基金開発マネージャー。

内閣府 公益法人行政担当室 上席政策調査員(非常勤)。

休眠預金等を活用した基金事業の開発やインパクト評価を担当し、行政とNPOの協働支援等にも携わる。三児の父。

行政と民間がともに進むための信頼構築と協議の積み重ね

松井さん:行政と民間が協働して仕組みを動かすには、どんな工夫が必要でしょうか。特に、複数の団体が同じ方向を向くために大切なことは何だと思いますか。

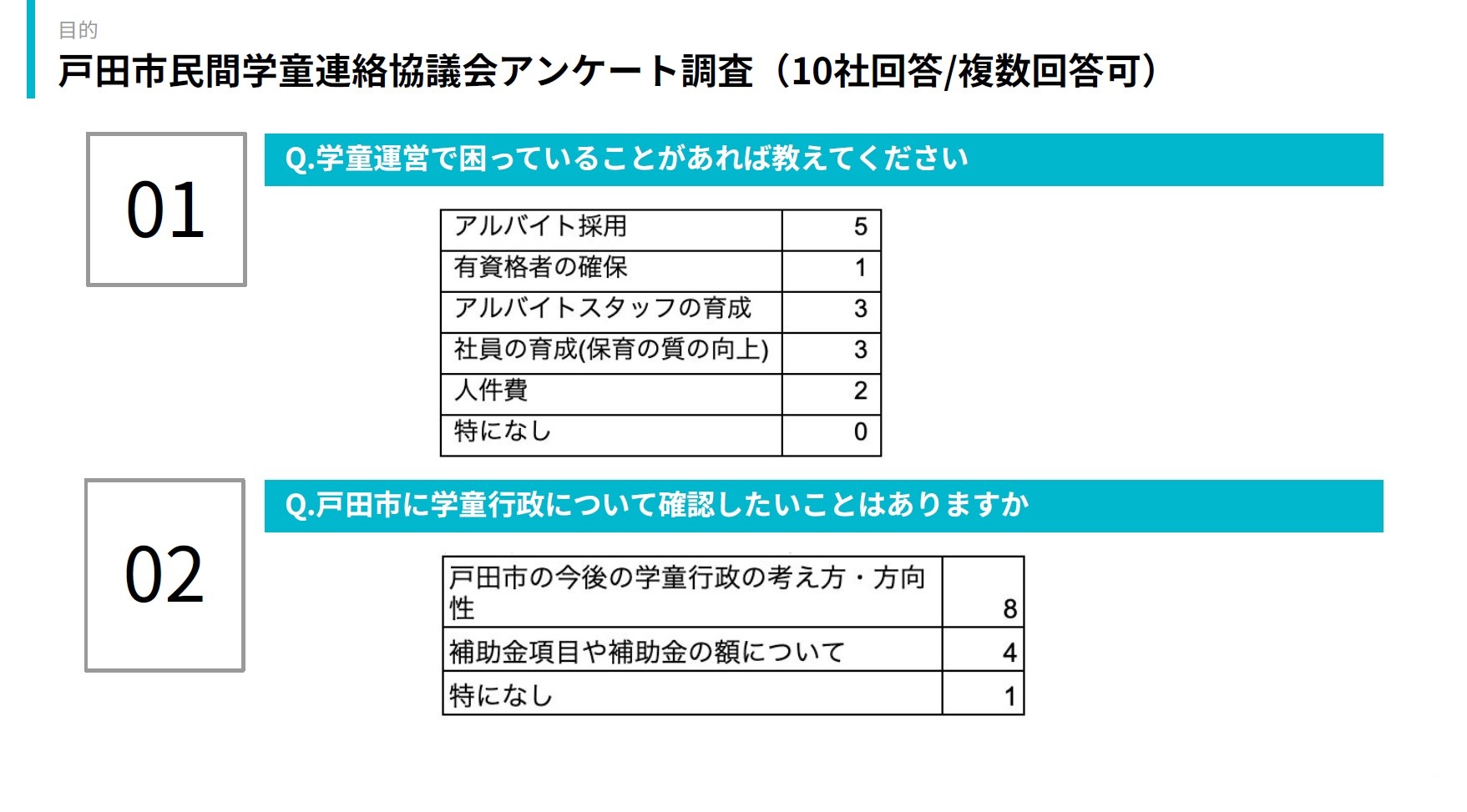

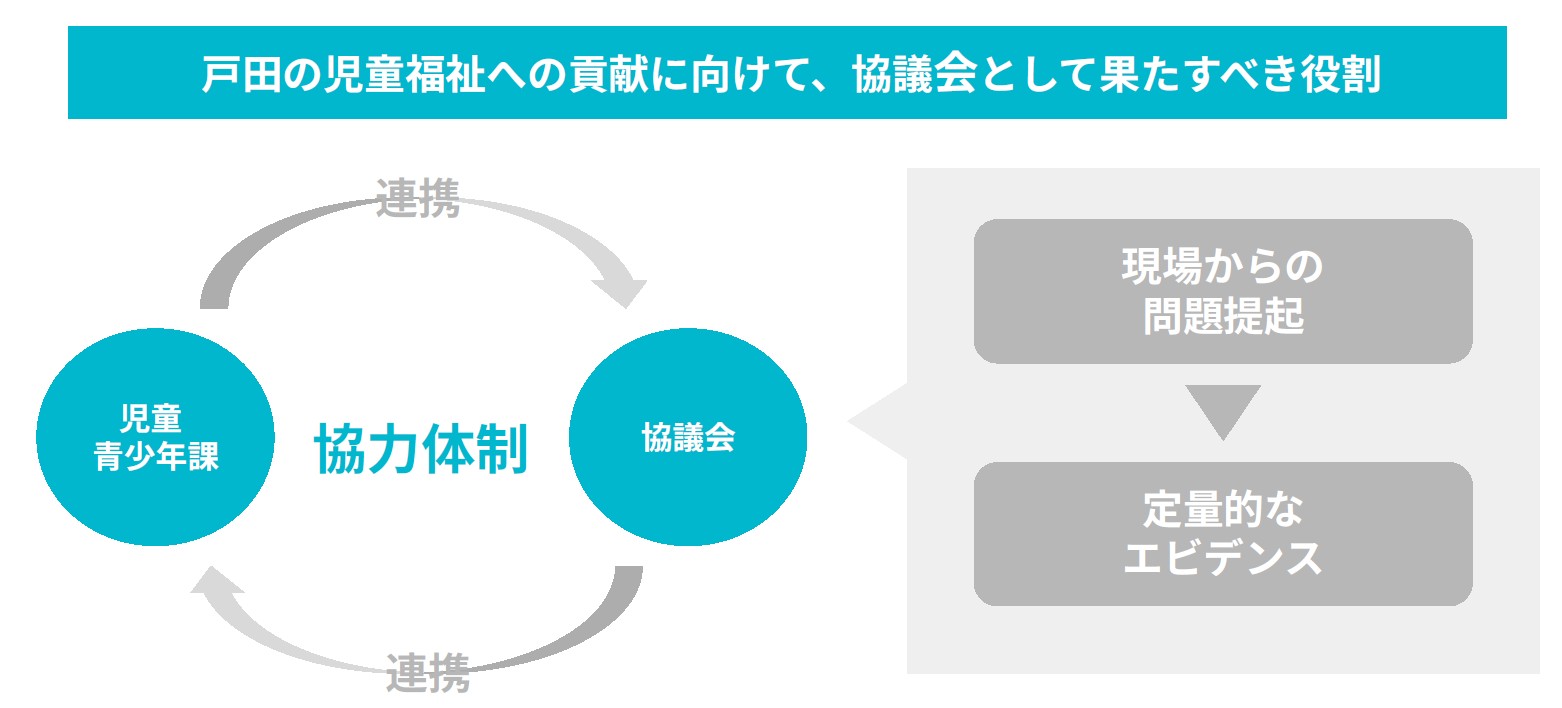

上田さん:ありがとうございます。戸田市にはもともと月1回から2か月に1回ほどの事業者が集まる定例協議会がありました。その場を軸に、各事業者の考えを持ち寄り、意見をすり合わせていったんです。事業者によって視点が異なるので、まずは「民間としてどこまで担えるか」を明確にし、その上で戸田市の方とお互いの立場を尊重しながら話し合いました。結果として、行政が動きやすくなり、私たち民間も要望を伝えやすくなりました。重要なのは、制度やルールの前に“信頼のベース”を築くことです。

吉橋さん:協議会という仕組みがあったことで、行政としても受け止めやすかったです。一つの事業者の声よりも、「市全体の民間学童が今こういう課題に直面している」という形で提案してもらうと、政策としての説得力が増します。市のお金を動かす以上、一団体だけに特別対応はできません。だからこそ、全体の声としてまとめてもらえることがとても大きいと感じています。

課題を共有し合う“仲間”としての行政と民間の関係性

松井さん:行政側から見ると、民間からの提案や要望に対してどんな受け止め方をしているのでしょうか。また、上田さんから見て、行政との向き合い方で意識していることはありますか。

吉橋さん:公的機関はどうしても動きが遅く、予算の確保も簡単ではありません。でも、市として放課後の安心を守る思いは同じです。民間の皆さんが熱意を持って「こうしたい」という具体的な内容と理由を伝えてくれると、行政も「どう実現できるか」を一緒に考えられます。そのためには、日々の信頼関係づくりが何より大切だと感じています。

上田さん:私自身も、行政は“戦う相手”ではなく、“同じ目標を持つ仲間”だと考えています。もちろん役割は違いますが、子どもたちの放課後をよりよくしたいという目的は一致しています。その意識を共有しながら、お互いに成長し合う関係を続けることが、結果的に地域の仕組みを変える力になると思っています。

信頼を重ねながら、地域の放課後をともにつくる協働のかたち

今回の対話から伝わってきたのは、行政と民間が「立場の違う存在」ではなく、地域の放課後を支える“仲間”としてつながっている姿でした。戸田市としては、一つの団体だけの声ではなく、「地域全体の課題」として受け止められる形で提案を受けることで、政策として動きやすくなるといいます。

一方、merry attic側も制度の限界を理解したうえで、現場の声を丁寧に伝え、対立ではなく連携を軸に協議を続けてきました。

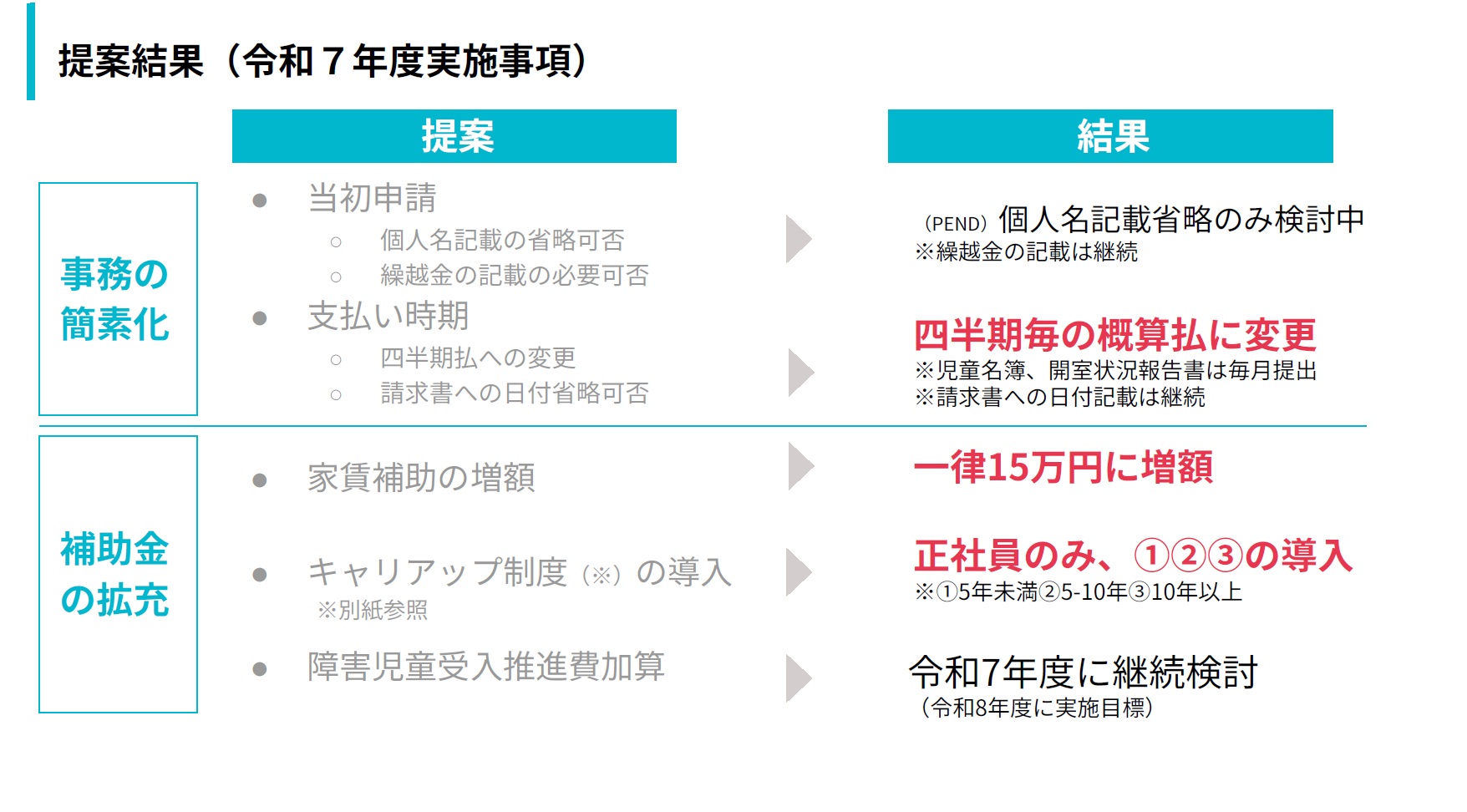

こうした両者の姿勢が積み重なり、協議会という場が単なる意見交換ではなく、「ともに考え、現実を変えていく場」へと育っていったことで、実際に家賃補助の増額やキャリアアップ制度の導入といった補助金の拡充へとつながっていったのだと感じます。

制度や予算の壁はすぐには解決できませんが、対話を続けることで道がひらけていく——このセッションは、その確かな手応えを示していました。インクルーシブな放課後づくりは、一人ではできません。だからこそ、“声を合わせること”から始まるのだと思います。

制度や予算の壁はすぐには解決できませんが、対話を続けることで道がひらけていく——このセッションは、その確かな手応えを示していました。インクルーシブな放課後づくりは、一人ではできません。だからこそ、“声を合わせること”から始まるのだと思います。

トークセッションPart2:それぞれの居場所で如何にインクルーシブ性を高められるか

発達や特性のある子どもも、すべての子どもたちが安心して過ごせる放課後をどう実現するか——。オンラインシンポジウム「放課後の居場所づくりを語り合う」では、支援の専門家と現場実践者がその問いに向き合いました。ADDSの竹内弓乃さん、放課後NPOアフタースクールの有坂絢子、そしてREADYFOR株式会社の松井俊祐さんが、「支援」と「居場所づくり」の垣根を越えて、誰もが安心できる放課後のかたちを語り合いました。

登壇者紹介

竹内 弓乃(たけうち・ゆの)

特定非営利活動法人ADDS 共同代表。臨床心理士・公認心理師。ある自閉症児とその家族との出会いをきっかけに学生セラピストの活動を始め、大学院にて臨床研究を重ねる傍ら、2009年ADDS設立。親子向け療育プログラムや支援者研修プログラム、事業者向けカリキュラム構成システムの開発などに携わる。

松井 俊祐(まつい・しゅんすけ)

READYFOR株式会社 基金開発マネージャー。

内閣府 公益法人行政担当室 上席政策調査員(非常勤)。

休眠預金等を活用した基金事業の開発やインパクト評価を担当し、行政とNPOの協働支援等にも携わる。三児の父。

有坂 絢子(ありさか・あやこ)

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール 自治体・事業者協働事業部 事業統括責任者。システム会社や教育出版社勤務を経て入職。現在は行政コンサルティング事業をメインに「各地域で持続可能な子ども達の豊かな放課後」の設計・仕組みづくりと実装に取り組む。

明日から現場でできること——発達支援の視点から考える放課後の工夫

松井さん:現場の皆さんから「理念はわかるけれど、様々な特性のある子たちを目の前に実際どう対応したらいいのか」という声を多くいただいています。明日からすぐに取り入れられるような工夫や手法があれば教えてください。

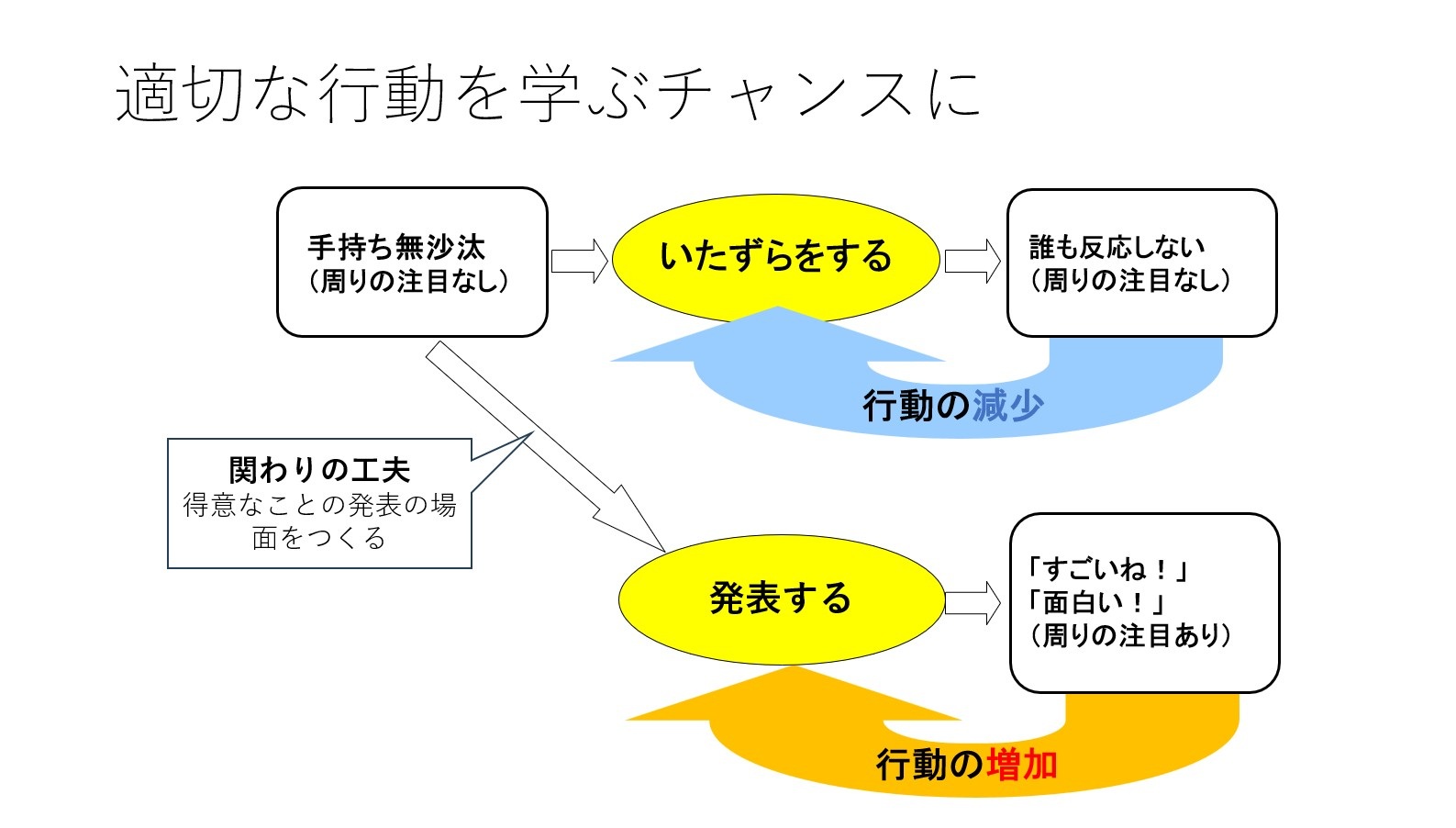

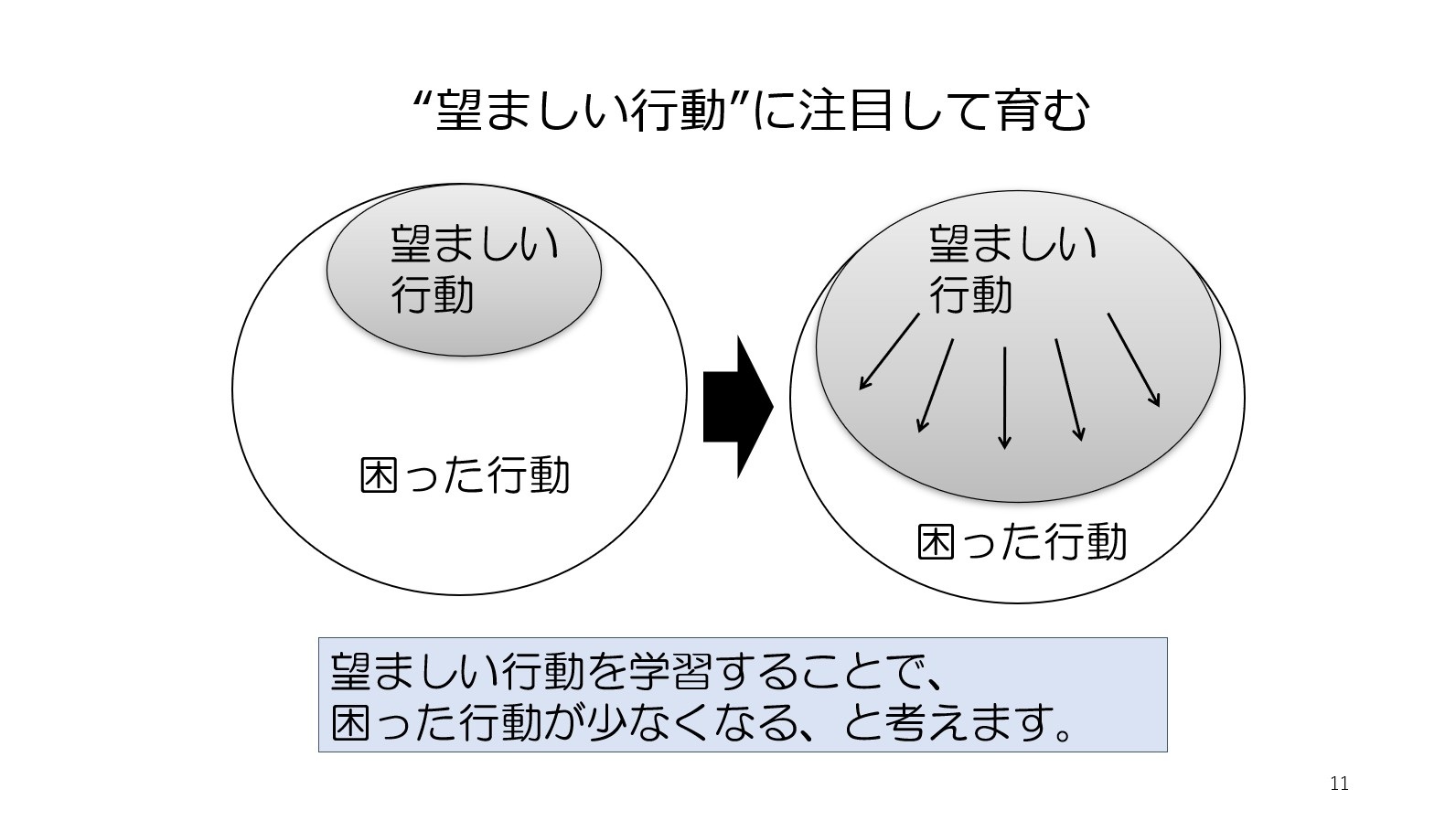

竹内さん:私の専門は発達心理学と応用行動分析学(ABA)です。行動には必ず理由があり、「問題行動」とされるものも、子どもにとっては自分の気持ちを伝えるための手段である場合が多いのです。大人が「なぜこの行動が出たのか」を冷静に観察し、行動の前後関係を整理することで、支援の方向性が見えてきます。

支援を特別なものとして切り離さず、誰もが利用できる工夫として環境に組み込むことが大切です。たとえば、照明を調整できる空間や、静かに過ごせるコーナーを設けることは、特性のある子どもだけでなく、すべての子どもにとっての安心につながります。

大人が「できることを一つやってみよう」という気持ちで挑戦を重ねることが、インクルーシブな放課後づくりの第一歩だと考えています。

支援と居場所、その境界を越えて子どもたちと向き合う大人のまなざし

松井さん:支援が必要な子どもと、そうでない子どもが一緒に過ごす放課後を実現するには、どのような工夫が求められるのでしょうか。

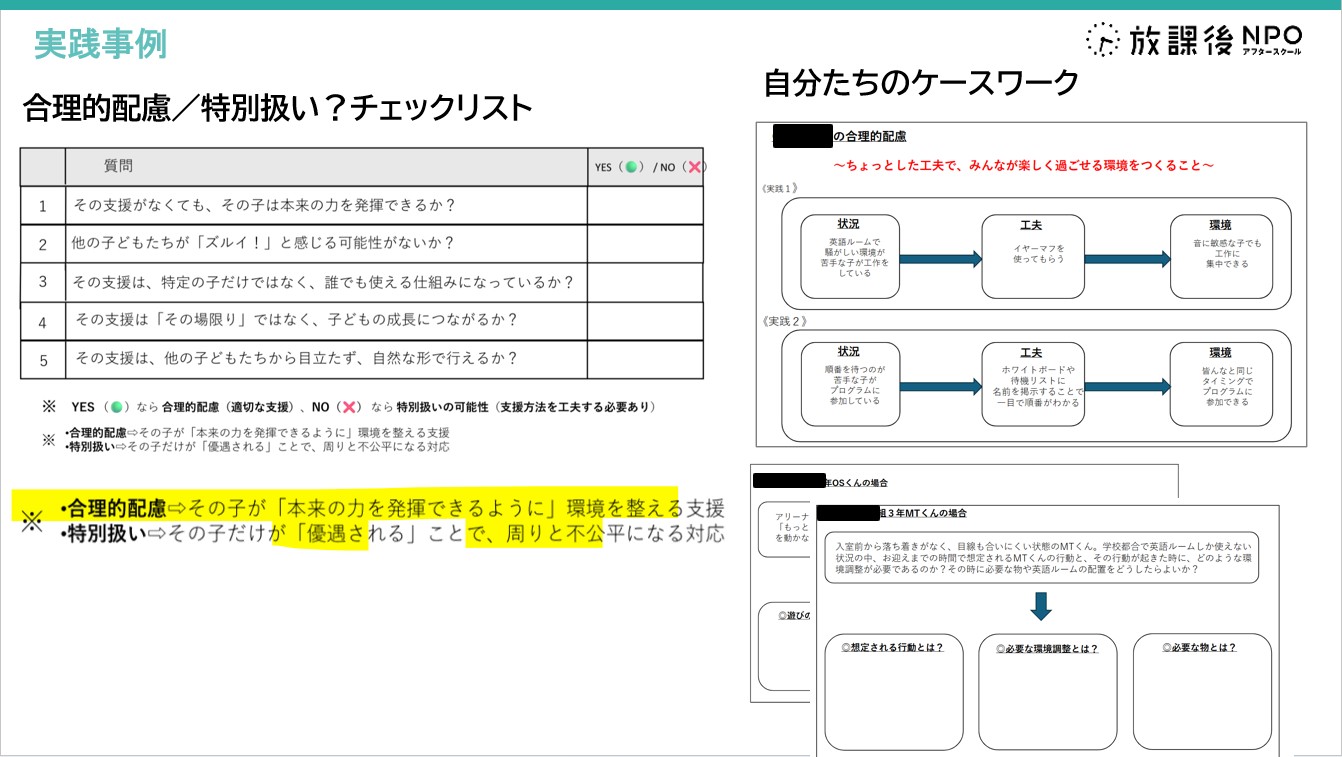

竹内さん:私たちADDSは、自閉症や発達障害のあるお子さんとそのご家族に対する発達支援を行ってきました。大切なのは「特別扱い」ではなく「合理的配慮」として、誰にとっても居心地のよい環境をつくることです。

例えば、落ち着けるスペースを設けることは、支援が必要な子どもにとって安心の場であると同時に、誰にとっても「気持ちを整える機会」になります。合理的配慮の視点を持ち込むことが、結果として全体の居場所づくりを豊かにすると思っています。

有坂:放課後の現場でも、まさに同じ実感があります。支援が必要な子のために導入した工夫が、結果的に他の子どもたちの安心にもつながる。たとえば「使う人を限定しないカームダウンスペース」は、スタッフや子ども自身が自然に使える場所として機能しています。

大事なのは、子どもたちが互いに違いを知り、理解し合うきっかけをどう日常に埋め込むか。制度やマニュアルの前に、現場の文化としてインクルーシブを育てていくことが必要だと感じています。

一人の困りごとをチームで抱える、現場発のインクルーシブ実践

松井さん:現場では、支援の必要性に温度差が生じたり、スタッフ間で意見が分かれたりすることもあると思います。チームとしてどう折り合いをつけていけばよいでしょうか。

竹内さん:とても現実的な課題です。発達支援の分野でも、スタッフの理解度や経験値には差があります。私たちはまず「事実ベースで語る」ことを大事にしています。「落ち着かない子がいる」ではなく、「何時頃・どんな場面で・どういう反応があったか」を共有する。その積み重ねで、支援が共通言語になっていきます。

有坂:まさにその通りです。放課後の現場では“なんとなく対応する”が起きがちなので、記録や対話の仕組みを丁寧に整えることが欠かせません。加えて、チーム全体が「完璧を目指さないこと」を共有するのも大切です。試行錯誤の過程を共有しながら、できたことを讃え合う雰囲気を育てる。そうすることで、スタッフ自身も安心して挑戦できる現場になります。

支援と共感のあいだに生まれる、誰もが安心できる放課後のかたち

この対話で印象的だったのは、「支援」と「居場所づくり」を分けないという発想でした。竹内さんは、合理的配慮を“誰にとっても使える工夫”として捉え直し、有坂はそれを現場文化として根づかせる方法を語りました。

特別な支援ではなく、日常の中で子どもが自分を整え、互いに助け合う空気を育む。そこには、“支援の専門性”と“現場の実践知”が響き合う関係性があります。

また、どちらの話にも共通していたのは、「チームで支える」という姿勢でした。困りごとを個人で抱えず、事実を共有し、感情を言語化しながら協働する。

このセッションは、制度や立場の枠を超えて、子どもと大人の双方が安心していられる放課後のあり方を、実践的に示す時間だったと感じます。

シンポジウムを終えて

今回のシンポジウムでは、地域や立場の異なる多くの実践者が「すべての子どもが安心して過ごせる放課後」という共通の願いを胸に語り合いました。行政・民間・専門家が垣根を越えて連携し、支援の視点を日常に根づかせていく姿は、まさにインクルーシブの実践そのものでした。現場から生まれる小さな工夫と、共に考える姿勢が未来をつくる――そんな希望を感じる時間になりました。