放課後NPOアフタースクールは、2023年度から休眠預金活用事業としてREADYFOR(株)と共に資金分配団体(FDO)に採択いただき、全国の放課後関連事業者5団体ともに、『排除から包摂へ「インクルーシブな放課後創造事業」』を進めてまいりました。

このたびその中間報告として、様々な特性や事情に関わらず、すべての子どもたちが安心して居ることのできる「インクルーシブな放課後の居場所」をつくる活動における各運営現場等でも実行可能な環境整備や各種ノウハウについて、実践事例の共有や有識者とのディスカッションを通じて語り合うシンポジウムを開催いたしました。

「インクルーシブな放課後創造事業」の活動背景

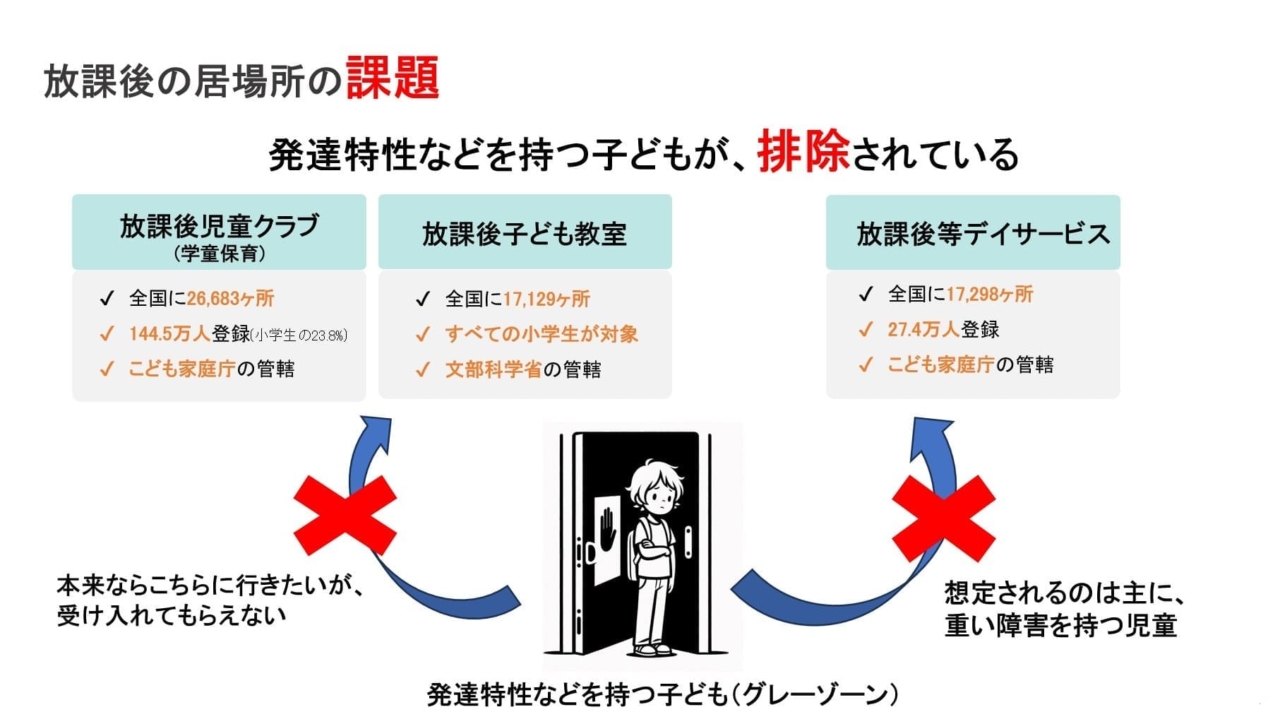

小学校では発達障害やその疑いのある児童が10年間で約1.4倍に増加し、全児童の15%を占める一方で、放課後の受け皿である児童クラブや子ども教室では、環境や人員、専門知識の不足から十分に受け入れられていない現状があります。調査では7割以上の関係者が「全ての子を受け入れる必要がある」と感じながらも、実際に達成できていると答えたのは半数以下でした。

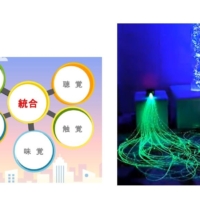

こうした問題を踏まえ、本事業では「環境整備」「専門性向上」「地域・外部機関との連携」の3軸で、誰もが安心して過ごせる放課後づくりを目指しています。最終的なゴールは、すべての子どもが特性や背景に関わらず「居たい・行きたい・やってみたい」と思える放課後の居場所を実現すること。全国の放課後関連事業者5団体で、それぞれ異なる地域や形態からインクルーシブな環境づくりの実践に取り組んでいます。

前編:各実行団体からの活動中間報告

「各団体が考えるインクルーシブな放課後事業とは」「これまでの具体的活動」「成果と今後の課題」について5団体より発表を行いました。

一般社団法人merry attic(埼玉県戸田市 民設民営児童クラブ)

テーマ:一般住居での「一人ひとりが居心地よい」居場所へのチャレンジ

私たちは、「誰もがニーズを持っている」という前提に立ち、障害や特性の有無に関わらず、すべての子どもが地域の中で安心して過ごせる放課後を目指しています。排除は制度や環境だけでなく人の内面にも存在すると考え、地域全体で多様なニーズに応えられる仕組みづくりと、そのプロセス自体を大切にしています。

児童一人あたりの面積が最も小さい施設を改修し、子ども・保護者・スタッフ全員でワークショップを重ねて空間を共に創り上げました。特にカームダウンスペースの設置など、安心できる居場所づくりに取り組みました。

施設の改修により、室内間の移動のしやすさと全体の視認性があがったことで、子どもたち同士の距離感の取り方によい変化が生じるようになったこと、カームダウンスペースにおいては、1人になりたい時(気分・体調・環境)に子どもたちが自発的入る様子などが見受けられるようになったことなど、いくつか成果が見えてきました。一方で、カームダウンスペースにおいては音や光を完全に遮断できないなどの不完全性が課題として残りました。現在、明治大学の上野研究室等と共同で改善に向けて取り組みを進めています。

株式会社Kids Creation(茨城県つくば市 民設民営児童クラブ)

テーマ:“合理的配慮”のその先へ ― 「自分で環境調整する力」を育む具体的アプローチ(自己理解と相互理解の観点から)

私たちは、「合理的配慮のその先へ」をテーマに、すべての子どもが自分の特性を理解し、自ら環境を調整できる力を育むことを目指しています。特別な支援を要する子どもだけでなく、すべての子が心地よく過ごせる環境をつくることで、互いの違いを認め合い、自己理解と相互理解を深める放課後を実現したいと考えています。

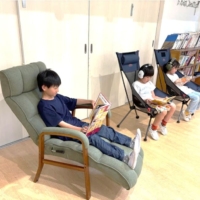

個のニーズに応じた空間づくりや光の配慮(照度を落とした部屋、調光可能な照明設置)、音の配慮(イヤーマフの導入、適切な配置)、静と動のゾーニングなどを通じて、子どもが自ら選び・整えられる環境づくりを行いました。また、自己理解・相互理解を育む取り組みとして多様性を学ぶワークショップを行うなど、子ども自身が居心地の良さを考える場も設けました。

子どもたちが自分の気持ちを言葉で伝え、環境を工夫する姿が見られるようになりました。職員の専門性や人員体制など、持続的な支援環境の整備は今度の課題とし、解決に向けて取り組みたいと思います。

特定非営利活動法人 心音(鹿児島県和泊町(沖永良部島) 第三の居場所等)

テーマ:島しょ部・「第三の居場所」― 専門性と学童との連携を考える

私たちは、離島という地域特性の中で、支援が届きにくい子どもたちが排除されずに安心して過ごせる居場所をつくることを目指しています。「誰もがその子らしく成長できる場」を地域で実現することが、私たちの考えるインクルーシブな放課後です。そのために人とのつながりを大切にし、行政や学校、地域住民が一体となって支援を重ねていくことを重視しています。

公設学童との連携の強化、心理的支援を取り入れた放課後ルーム「ココロプレイス・アン」の運営、保護者向け相談やペアレントトレーニング、地域の実態調査等に取り組んできました。

公設学童等関係機関との信頼関係が深まったことや、小学校への備品寄贈による居心地のいい空間の創出、保護者、子ども、スタッフへのアンケート実施による実態把握等を通じて、島全体の居場所の質の向上に少しずつ寄与することができてきたのではと感じます。一方で、連携の持続性や専門支援体制の整備、行政との協働強化が課題として残っているため、継続的に取り組んでいきます。

株式会社スターシャル教育研究所(愛知県名古屋市 学校内放課後子ども教室等)

テーマ:学校施設活用 ― 子ども達の導線を考えた工夫で一人ひとりに居心地の良い居場所を

私たちは、「学ぶ意欲」と「生き抜く力」を共に育むことを軸に、すべての子どもが安心して過ごせる放課後を目指しています。インクルーシブな放課後とは、特別な支援が必要な子どもだけでなく、全ての子が自分らしく過ごせる環境を整えること。子ども同士が話し合いながらルールや遊びを決める活動や、地域の大人と関わる体験を通じて、多様な個性が尊重される学びの場をつくっています。

学校施設を活用した「トワイライトスクール」で、ゾーニングによるエリア設計やスタッフの配置場所の見直し、イヤーマフの導入やカームダウンスペースの設置などを実施しました。また、環境整備を通じて、子どもが主体的に動ける空間づくりを進めています。

ここ数年間で利用児童も急増するなか、各種取り組みにより子どもたちの集中力や関係性が改善し、安心して過ごせる時間が増えるなどといったよい変化が見えてきました。一方で、知的障がい児に対するより有効な空間づくり、より効果的な人員配置、他の拠点へのノウハウの横展開等は今後の課題として引き続き取り組んでいきたいと思います。

一般社団法人チョイふる(東京都足立区 学校内放課後子ども教室)

テーマ:ハイリスクアプローチから重層支援への挑戦、つながりの再構築

私たちは、インクルーシブな放課後とは障害や家庭環境、国籍などに関わらず、すべての子どもが安心して自分らしく過ごせる地域の居場所と捉えています。子どもを取り巻く課題の多くは家庭や学校だけでは解決できないことから、その実現には地域全体で支える仕組みが不可欠と考えています。多様な大人が関わり合い、子ども一人ひとりを見守る関係性をつくることで、支援制度を選択できる人とできない人の間に生じる格差「選択格差」を解消し、地域のつながり(共同体機能)を再構築することを目指しています。

足立区内で地域・学校・行政と協働しながら、放課後の子どもの居場所を複数展開する中で、学習や遊びだけでなく、地域の大人が関わる体験活動や支援体制づくりにも取り組んできました。

SSWや保護者、学校、地域の各種機関との連携が進むなど、地域とのつながりが強まり、また、地域ボランティアや企業との連携も進み、子どもたちが多様な大人に見守られる関係が生まれてきました。一方で、放課後の居場所を運営する上で、限られた予算・人員をどのように配分するべきかを含め、担い手の確保や活動の持続性は今後の課題として引き続き取り組んでいきます。

後編に続く