自治体子ども政策ミーティング こどもまんなかの居場所づくりに向けて|子どもの意見聴取から政策・実行のプロセス事例を大公開!

2025.08.20

子どもの意見反映「こども基本法」「こども大綱」を踏まえ、こどもまんなかの居場所づくりにおいては、子どもの意見や声を政策に反映させる動きが加速しています。

そこで、2025年7月9日(水)に自治体関係者を対象とした「自治体子ども政策ミーティング」を開催しました。

今回のテーマは「子どもの声からはじまる居場所づくり」。

子どもの声をどのように受けとめ、政策や実践につなげていくのか─放課後NPOアフタースクールがご一緒させていただいた川崎市のプロジェクトをもとに、計画策定プロセスや実際の事例をご紹介しながら、工夫したポイントや課題について意見交換を行いました。

■全国36都道府県・128名の皆さまにお集りいただきスタート!

子ども政策の企画担当部署、放課後児童クラブや児童館など「子どもの居場所」を企画・運営する部署のご担当者、少子化対策や不登校対策部署など、多彩なバックグラウンドの方々にご参加いただき、さまざまな立場からの視点が集まる学びの時間となりました。

■Part1:川崎市事例紹介:子どもの居場所づくりプロジェクト~放課後の居場所の立ち上げ~

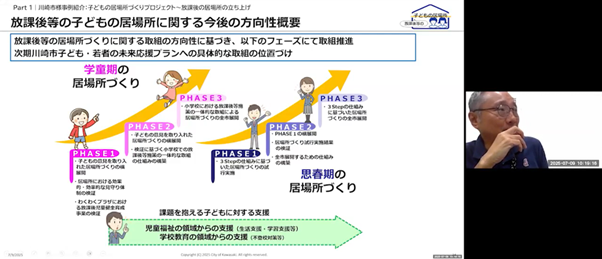

Part1では、川崎市こども未来局青少年支援室 大原芳信課長がご登壇。川崎市が平成13年に制定した「子どもの権利に関する条例」をもとに、「第2期子ども若者未来応援プラン」、令和7年3月に策定した「放課後等の子どもの居場所に関する方向性」等、そこから具体的な施策への落とし込みに至る背景と進め方を紹介いただきました。

「放課後等の子どもの居場所に関する今後の方向性」について説明する大原課長。

その中で、大原課長は居場所の「成果」をどのように考えるかについて言及。一定の指標は設定しつつ、居場所の場合は参加人数が多ければ成功ということではなく、来た子どもたちがどう感じ、何を考えているのか。色々な声を受け止め、それを次につなげていくことが重要ではないか、との認識を示されました。

また、学校や児童館は地域生活の中に根差しながら運営している公的施設であるため、「地域とともにつくること」が欠かせないと強調。一朝一夕にはいかない難しさがあるが、地域の方と根気強く話し合いを重ね、一緒に関わってもらいながら理解を得ていくことが大切だとお話いただきました。

次に、本協働事業担当の荒井(放課後NPOアフタースクール)より、具体的な取組のプロセスと、子どもの意見聴取のポイントについて共有しました。

事業の詳細はこちら

・小学校内一室を放課後の居場所に変身!:川崎市子どもの居場所づくりプロジェクト_東高津小学校

・子どもの居場所づくり_児童館内に小学校高学年~の放課後の居場所、完成!

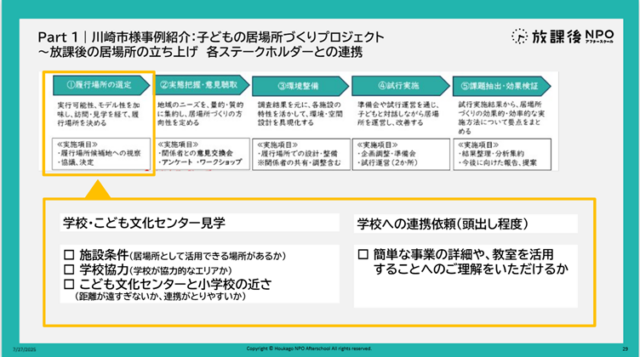

まず、居場所づくりを5つのステップに整理。早い段階から関係者の皆様へ説明を重ね、ご意見を伺いながら事業を展開しました。

①実施場所の選定

②実態把握と意見聴取

③環境整備

④試行実施

⑤課題の抽出・効果検証

ステップごとの詳細についてご説明しました。

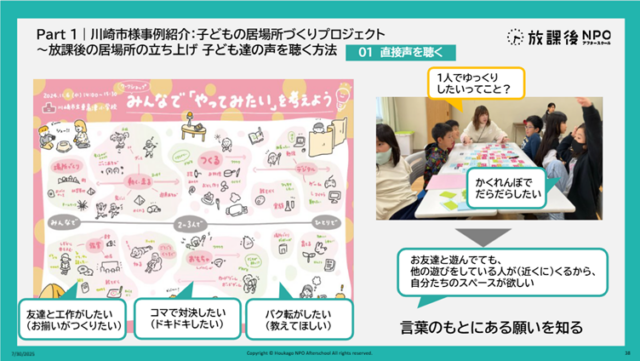

次に、子どもたちの声やニーズを施策や居場所に反映させるために、本プロジェクトでは主に3つの方法で意見を聴いています。

①直接聴く:対話による声の深掘りやグラフィックレコーディングなどを活用。子どもの言葉をその場で「見える化」

②間接的に聴く:シールなど視覚的・感覚的に答えられる工夫や、参加のハードルを下げるアンケートを設計

③観察して読み取る:子どもたちの行動から見えてくるニーズにも注目

「①直接聴く」:グラフィックレコーディングを用いた実践事例をご紹介。

子どもの意見聴取について詳細はこちら

・子どもの居場所づくり_子どもの意見聴取手法例【アフタースクールをまるっと体験!】

・子どもの居場所づくり_子どもの意見聴取手法例【評価グリッド法の活用】

これらの工夫によって、子どもたちの表層的なリクエストだけではなく、その背後にある本質的な願いを受け止めながら居場所づくりに反映していきました。

■Part2:子ども主体の居場所の重要性について

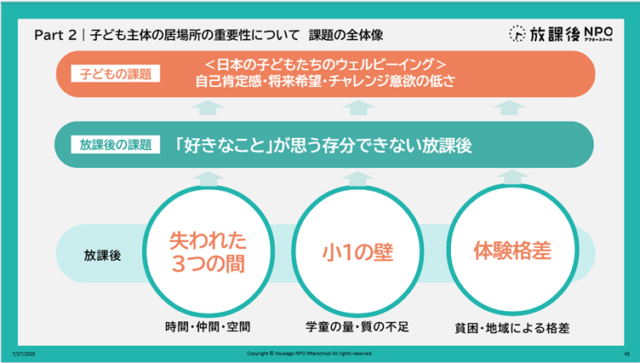

Part2では、弊会代表理事平岩が子ども主体の居場所の重要性について、データを基に子どもを取り巻く世の中全般の課題と現状についてお話しました。

子どもを取り巻く放課後の課題の全体像

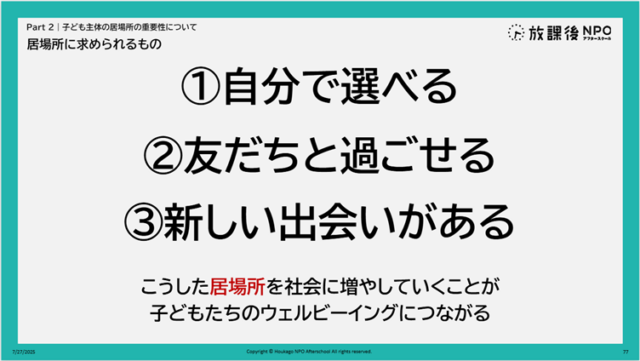

その上で、居場所づくりにおいて大切な3つの視点として以下を提示しました。

①「自分で選べる」

子ども自身が「ここにいたい」と思える場所を自由に選べることが、「自立」に向けた第一歩となる。

②「友達と過ごせる」

子どもたちのアンケート結果から見えてきたこととして、社会的居場所は友達と過ごせることへの価値が大きい。「誰と」が重要なポイント。

③「新しい出会いがある」

年齢・背景が異なる人との出会いや新たな体験が子どもたちの刺激となり好奇心を育む契機となる。自前では限界があるため、地域や周りの力を借りることが大切。

さらに、行政が全てを背負う必要はなく、こうした場を子どもたちと一緒に構想し共につくり続けることが大切であり、社会全体で対応していく必要があると締めくくりました。

■Part3:意見交換・質疑応答

「居場所施策の推進における庁内合意の進め方」「子どもの意見聴取における工夫」「他自治体への横展開時のポイント」など、自治体担当者の方々ならではのご意見・ご質問が寄せられ、現場のご経験も豊富な大原課長ならではの実践的なご回答をいただきました。

参加者の皆様からは、

- 子どもの意見を反映させた居場所づくりの大切さについては、日々の業務の中でも意識しているところだったので共感しました。

- 「子どもの声を聞く」:大人がすべて段取りをしてしまい、子どもの主体性を蔑ろにしてしまう事例がよく見られることを考えると、いかに子どもの声を聞くか、が大事なのかがよくわかりました。

- 行政で画一的な環境づくりではなく地域特性に応じた環境づくりという点について、得てして行政主導でする事業は独りよがりなものになりがちなので、より地域特性を考慮し、真に必要な要素を計画には盛り込んでいきたいと感じた。

といった声が寄せられ、学びと共感のある時間となりました。

今後も私たち放課後NPOアフタースクールは、自治体のご担当者とともに、子どもたちの声を軸に据えた「子どもの居場所」をともにつくり続けてまいります。

ご質問やご相談などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。