東京都板橋区|環境改善【大学教授との協働による居場所の環境改善】

【環境改善が叶える居心地の良い居場所】落ち着いて過ごせる手作りスペース完成!

放課後児童クラブ(学童保育)をはじめ、放課後の居場所では、そこで過ごす子どもたちの人数に対して十分な広さが確保されていないなど、一人ひとりの居心地の良さを叶えた環境が整っているところはあまり多くありません。

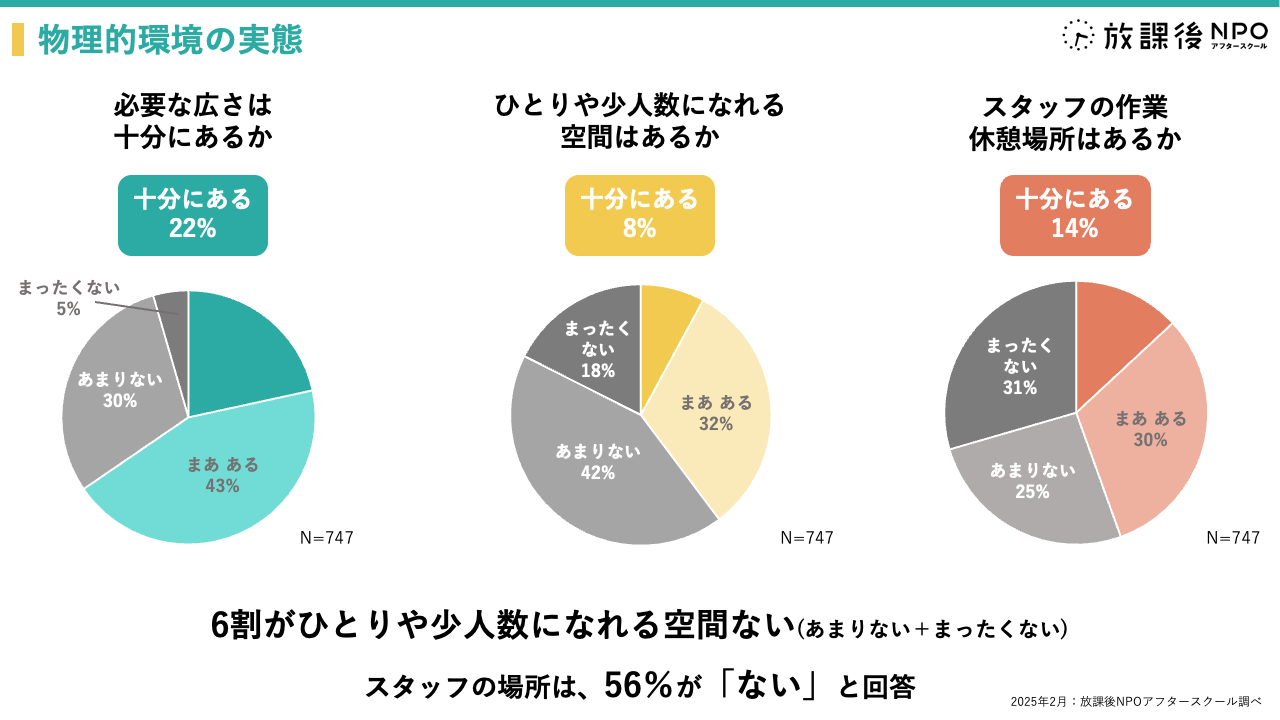

放課後NPOアフタースクールが今年1月〜2月に行ったアンケート調査※でも、必要な広さが「十分にある」と回答したのは約2割にとどまりました。

さらに、ひとりや少人数になれる空間はあるかという問いに対しては、6割以上が「ない」と回答。スタッフが使えるスペースについても半数以上が「ない」と回答しました。

※2025年1月〜2月にかけ、放課後児童クラブ、放課後子ども教室、児童館等の運営者に対して実施。有効回答数:747件

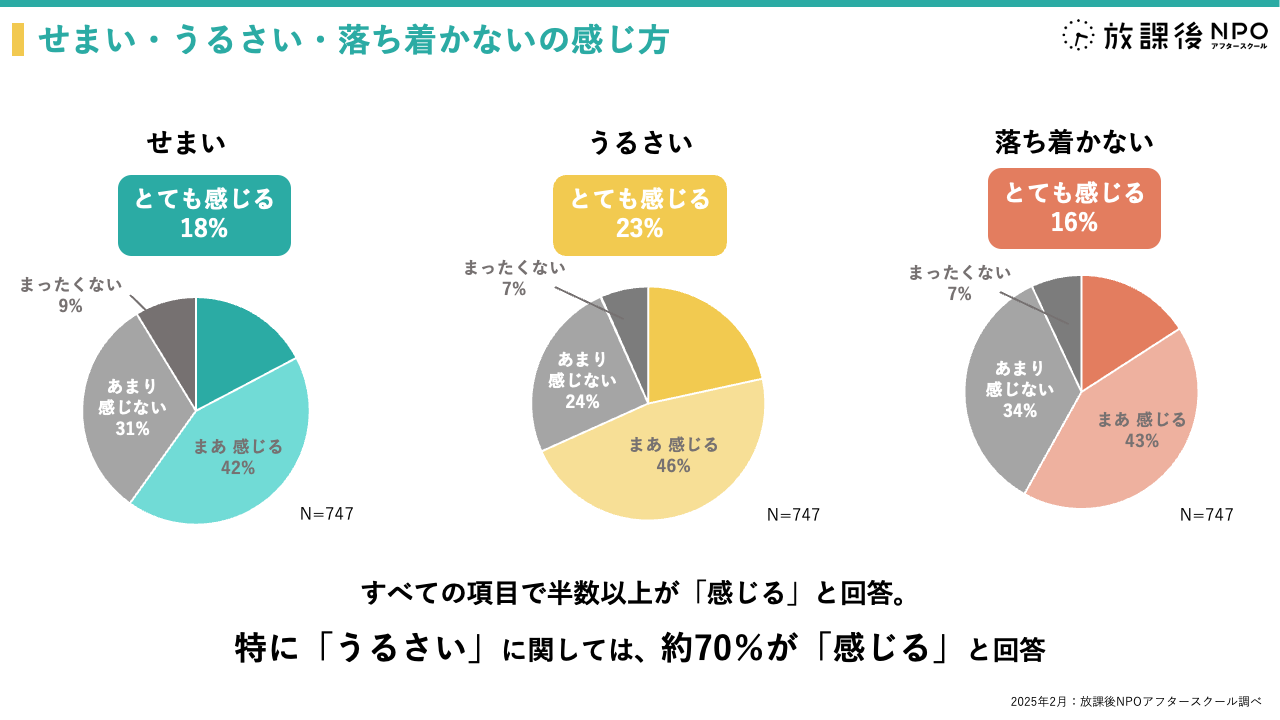

こうした環境下、その居場所空間についてどのように感じているかを聞いたところ、「せまい」「うるさい」「落ち着かない」と感じている方が全項目で半数以上に上り、特に「うるさい」と感じている方が7割以上いることがわかりました。※賑やかであること自体は子どもの居場所においてとても喜ばしい一面でもあるので、お互いの話が通じにくいなど困難が生じている状態を「うるさい」と表しています。

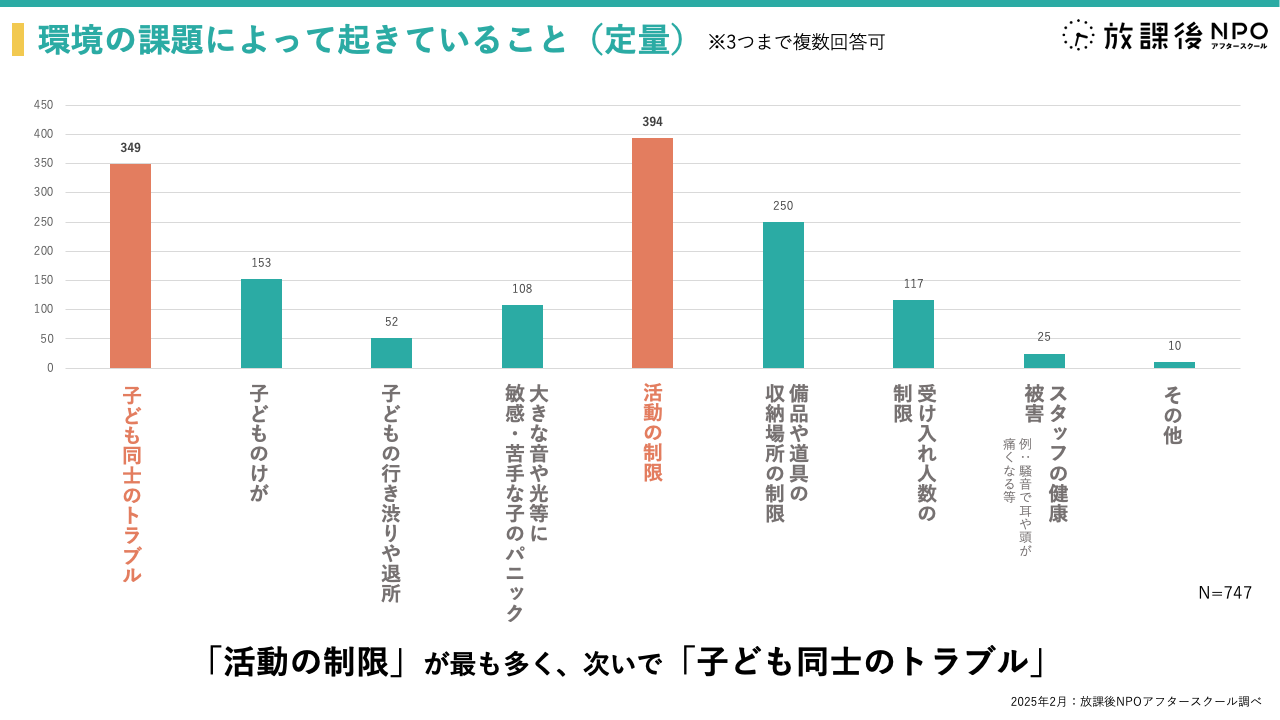

このような環境の課題によって、さまざまな影響が起こっています。

今回のアンケートでは「活動の制限」をせざるをえない状況や、環境により「子ども同士のトラブルが起きる」ということに回答が集まりました。

フリーコメントの中には「遊んでいる子どもの声がうるさいので、宿題に集中できないから参加しないという児童がいる」「壁や天井に防音材などが入ってないため反響が酷く、聴覚過敏の傾向がある人にとって落ち着かない空間になっている」といった声も寄せられました。

実は学校を活用している私たちのアフタースクールでも同じような課題を感じていました。広さが十分にあっても、学校の建物構造上、どうしても声が響いて全体的にうるさくなってしまうのです。今回スペース作りに挑戦した都内の放課後児童クラブ・放課後子ども教室一体型拠点も、かねてより音の反響に悩んでいた居場所の一つ。

今回、構造から大きな修繕を手がけるのはむずかしいものの、きちんと効果のあるもの且つこの拠点の子どもたちや環境に合ったスペースをつくることにチャレンジしましたのでご紹介します。

日曜大工3時間!ホームセンターで購入できる材料で落ち着きスペース完成!

指導してくださったのは、早稲田大学 人間科学学術院の佐藤将之教授。

保育環境における環境改善にも取り組まれており、同様の課題を各地で解決していらっしゃることから、今回、改善案のご提案や実際の作業に至るまでお力をお借りしました。

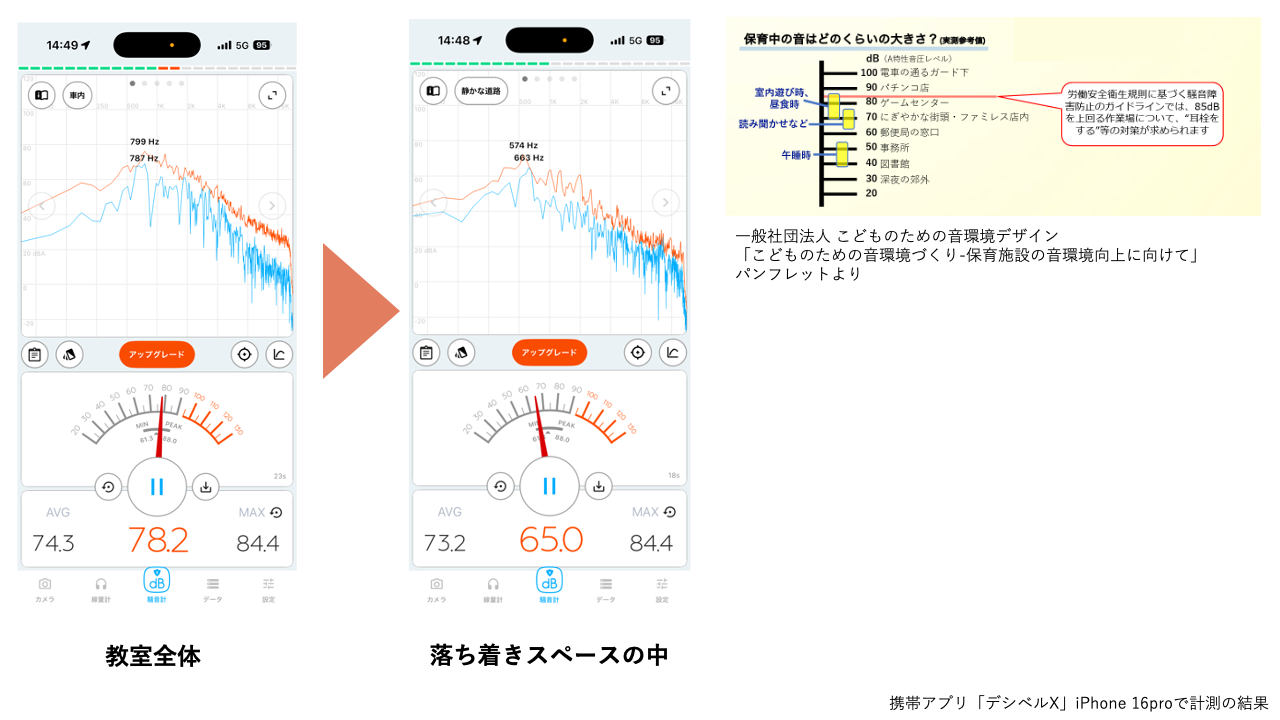

教授との事前視察である日の騒音レベルを測定したところ、ファミレスやゲームセンターに近いという結果が。「全体的に騒々しく、コミュニケーションがしにくいと、どうしてもお互いに話す声が大きく怒鳴り声に近くなるため、相乗効果でうるささがどんどん増してしまっている可能性も」と佐藤教授からも見立てをいただきました。

これらの状況や課題をご確認いただいた上で、現場運営スタッフに子ども達の普段の様子、解決したい事、活動に支障なく導入できる場所やスタイルなどを丁寧に聞き取りながら設計図を起こして下さいました。また、今後も状況に合わせて自分たちでメンテナンスをしたり、子どもたちの最もそばにいる自分たちで環境をつくり続けていけるようにと、ホームセンターで安価に購入できる、かつ丈夫で安全な材質を利用し、できるだけ簡単な作業で制作ができるよう工夫が散りばめられています。

ホームセンターで購入してきた木材を仕分ける佐藤教授。その姿はもはや大工さん

こうした作業に慣れていないスタッフも多かったので、まずは簡単にできる小さなテーブルでもつくってみましょうと、ビス打ちを習います。

「手元のビスが足りなくなったら、手術中にお医者さんが「メス!」という言い方で「ビス!」と言うのがコツです」などと和気あいあいとした雰囲気でそれぞれ要領を掴み、ある程度コツをつかめてくると一気に作業も加速。いよいよスペースの骨組みに取り掛かります。

「空間全体の使い方を見越した時に、スペースの入り口はこちら側が良い」「離れたところにいるスタッフが中に子どもがいることは察することができるようにしたい」「中にいる子どもは視線を感じにくいようにしてあげたい」など、運営する現場スタッフの声を取り入れながらその場でアレンジもしつつ、3畳ほどの空間が次第に出来がってきました。

枠組みができたら、けがをしないように全体を丁寧にヤスリがけしていきます。

作業に関わった大人たちも次第に自分の特技を見つけ、見事な連携プレーで作業を進めました。

この白い布が吸音シート。これをスペースの天井部分に設置していきます。

気がつけば放課後を告げるチャイムがなり、やってきた子どもたちが「なにつくってるの〜」と興味津々。

そしてついに!作業開始から3時間程経った頃、全工程が終了し完成しました!世界でたったひとつの落ち着きルーム!(名称は現在子どもたちと絶賛検討中)

茶色い布は一旦目隠しに佐藤教授が持ってきてくださったものをかけていますが、子どもたちと一緒に今後素敵に装飾をしたり、使い方も子どもたちと相談しながら考えています。

大人が入るとこんな感じ(笑)不思議と大人もおとなしくなりました。

おまちかね、子どもたちが入るとこんな感じで空間に優しさが溢れました。

「これからどんなふうにここを使いたい?」と尋ねると、「おもちゃを持ち込むとにぎやかになっちゃうから、そうじゃない感じがいいかな」と教えてくれたり、外がのぞけるようにした穴からみんなの様子をのぞいてちょっとしたスパイごっこをしたりと早速楽しんでくれました。

宿題をしてみたり、ごろごろしたり。これまで仕切りがなく大勢の場ではやりにくかったことを試している様子も。

ちなみに吸音効果がどれほどあったかというと、音の大きさを測るアプリ「デジベルX」で計測したところ以下の結果が出ました。

スペースの外では、ゲームセンターに近い騒音だった中、このスペースの中は10デシベル以上も数値が下がりました。実際に入ると、音がスッと天井に向かって吸い込まれたような感覚で外側とは別空間にいる印象を強く持ちます。

後日、子どもたちからもこんな声が届きました!

・落ち着いて勉強ができる(1年生)

・時計、机・椅子、クッションが欲しい。ライトもつけてほしい。色塗り(飾り付け)がしたい(1年生)

ほか、「気持ちがざわざわするから少し入りたい」とスタッフに声をかけて、スペースで過ごしている子もいました。これからこのスペースが月日を重ねながらどのように進化していくのか、私たちも楽しみです!指導してくださった佐藤教授、本当にありがとうございました!

できることから取り組むだけで過ごしやすさは変えることができる

今回は、天井や壁に直接工事をするまでは行わず、一方で既製品を置くだけでは得られにくい効果と愛着を得るため、空間の造作に挑戦しました。人手が集まったことや材料を買うお金があったこと、何より佐藤教授の指導のもと、という好条件が揃ったが故にトライできた面もあります。

ここまでつくるのがむずかしい場合でも、空間全体をどのように使うか(ゾーニング)や、パーテーションの活用、イヤマフの導入などすぐに取り組めることもたくさんあります。

いまアフタースクールでは、だれでもイヤマフが使えるように整備したり、吸音マットや空間を活用したりと、近年インクルーシブな環境づくりにも力を入れ始めています。

イヤマフと電子イヤホン

全国各地で私たちと同じように子どもたちの居場所づくりに向き合う皆様と今後も情報交換をしながら、ベストを尽くしていきたく、ぜひ学び合えたら嬉しいです。

[放課後勉強会について]

毎回テーマを決めて居場所運営者の皆さんと学びを深める機会として「放課後勉強会」をオンラインで定期開催しています。2月の開催では、まさに先述の佐藤教授にゲスト登壇いただき、環境づくりをテーマにいたしました。

https://npoafterschool.org/archives/news/2025/01/43717/

2025年度も勉強会開催を予定しておりますので、より多くの皆様と大切な時間を共にできたらと願っています。

ご支援に感謝を込めて

先ほどの落ち着きスペースの制作費や今年度追加導入したイヤマフ等のセンサリーグッズの一部は、2023年10月1日〜2024年3月31日まで開催された「第12回タッチハッピープロジェクト」(三井住友カード様)のご寄付によって、購入することができました。

第12回タッチハッピープロジェクト

https://www.smbc-card.com/brand/touchhappy/index_no12.jsp

三井住友カード様、そしてタッチ決済で応援いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

全国の放課後の居場所は、非常に限られた予算の中で運営を行っています。一方で、冒頭お示ししたデータにあるように、環境整備が進まないといった状況が活動制限につながったり、トラブル等のリスクに発展することもあるのです。こうした状況を少しでも改善していくために、放課後NPOアフタースクールでは今後も、全国の居場所の現状や課題を発信し、社会全体から支援の力を放課後に集めることに挑戦し続けていきたいと思います。

子どもたちのいまと未来の幸せを共に願ってくださる皆様の応援が本当に励みになり、アクションにつながっております。ぜひ今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

▼放課後NPOを通じて日本の放課後を応援!寄付のご案内はこちら

https://npoafterschool.org/support/

文・写真:コミュニケーションデザインチーム|すずきかおり